【炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)】10 月 9 日消息,麻省理工學(xué)院(MIT)近期對外公布一項(xiàng)突破性研究成果 —— 成功研發(fā)出新型導(dǎo)電碳混凝土(electron-conducting carbon concrete,簡稱 EC3)。這種材料具備類似電池的電能存儲與釋放功能,為建筑領(lǐng)域與能源存儲的跨界融合提供了全新可能,相關(guān)研究成果已于 2025 年 9 月 29 日發(fā)表在《美國國家科學(xué)院院刊》(DOI:10.1073/pnas.2511912122)。

據(jù)了解,該新型導(dǎo)電碳混凝土的能量密度較 MIT 此前研發(fā)的同類材料提升 10 倍,這一關(guān)鍵突破讓 “建筑物變儲能電池” 從概念走向現(xiàn)實(shí)。從成分構(gòu)成來看,EC3 由水泥、水、超細(xì)炭黑(含納米級顆粒)及電解質(zhì)共同組成,這些成分在材料內(nèi)部構(gòu)建出導(dǎo)電納米網(wǎng)絡(luò),正是這一網(wǎng)絡(luò)賦予了材料存儲與釋放電能的核心能力。這意味著,未來日常生活中常見的墻體、人行道乃至橋梁,都有望在保持建筑功能的同時(shí),額外承擔(dān)能源存儲任務(wù),實(shí)現(xiàn) “一物兩用”。

據(jù)炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)了解,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)直觀展現(xiàn)了 EC3 的儲能效率提升:2023 年一個(gè)家庭單日用電量,若依賴早期技術(shù)的 EC3 存儲,需約 45 立方米材料;而在采用新的電解質(zhì)配方后,僅需 5 立方米 EC3 即可滿足需求,該體積相當(dāng)于一個(gè)地下室墻體的常規(guī)尺寸,大幅降低了實(shí)際應(yīng)用的空間門檻。同時(shí),科研團(tuán)隊(duì)在研究中還發(fā)現(xiàn)了 EC3 導(dǎo)電性能的微觀機(jī)制 —— 通過 FIB-SEM 層析技術(shù)逐層成像觀察,超細(xì)炭黑會在材料孔隙間形成類似分形的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)能讓電解質(zhì)充分滲透,進(jìn)而促進(jìn)電流高效流動。MIT EC3 Hub 聯(lián)合主任 Admir Masic 強(qiáng)調(diào),深入理解材料在納米尺度下的 “自組裝” 方式,是賦予其儲能新功能的核心關(guān)鍵。

在應(yīng)用場景與技術(shù)優(yōu)化方面,EC3 展現(xiàn)出顯著的靈活性與適應(yīng)性。研究人員測試多種電解質(zhì)后發(fā)現(xiàn),海水也可作為有效電解質(zhì)使用,這使得 EC3 在海岸工程、海上風(fēng)電設(shè)施等海洋相關(guān)基建中具備潛在應(yīng)用價(jià)值。此外,團(tuán)隊(duì)還改進(jìn)了電解質(zhì)的加入方式,將其與水直接混合后再進(jìn)行混凝土澆筑,這種工藝調(diào)整能讓材料中的電極更厚、儲能效率更高。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,采用有機(jī)電解質(zhì)的情況下,1 立方米 EC3 可存儲 2 千瓦時(shí)以上電量,該電量足以支持一臺冰箱連續(xù)運(yùn)行一整天。

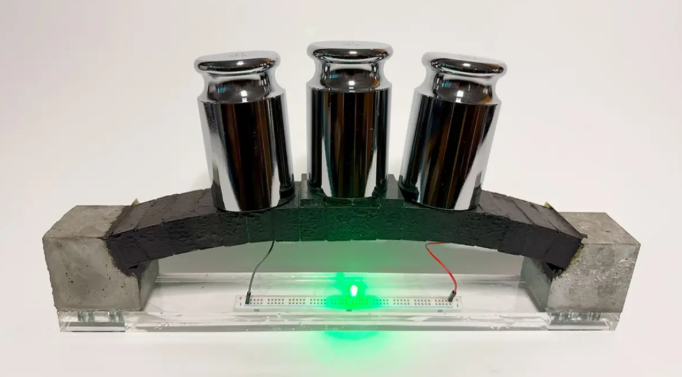

為直觀展示 EC3 的實(shí)用潛力,科研團(tuán)隊(duì)特別建造了一個(gè)小型 EC3 拱門結(jié)構(gòu)。測試結(jié)果顯示,這個(gè)拱門不僅能正常承受重量、發(fā)揮建筑結(jié)構(gòu)功能,還能為 LED 燈供電;更值得關(guān)注的是,當(dāng)拱門結(jié)構(gòu)受到壓力時(shí),LED 燈會出現(xiàn)閃爍現(xiàn)象,研究人員認(rèn)為這一特性未來或可用于建筑健康狀況的實(shí)時(shí)監(jiān)測,進(jìn)一步拓展材料的應(yīng)用邊界。

事實(shí)上,EC3 并非首次進(jìn)入實(shí)際測試階段,此前在日本札幌的試驗(yàn)中,它已被用于加熱人行道,利用自身導(dǎo)熱性融化積雪。而此次 MIT 的最新研究成果,進(jìn)一步拓展了其在大規(guī)模儲能領(lǐng)域的應(yīng)用前景。對于研發(fā)初衷,論文第一作者 Damian Stefaniuk 表示,推動可再生能源轉(zhuǎn)型是核心動機(jī)之一,“太陽能只能在光照充足時(shí)發(fā)電,那么在夜晚或陰天如何滿足用電需求呢?” 這一問題正是團(tuán)隊(duì)探索儲能新材料的重要出發(fā)點(diǎn)。

MIT EC3 Hub 聯(lián)合主任 Franz-Josef Ulm 則補(bǔ)充道,解決這一問題的關(guān)鍵在于找到高效的儲能與釋能方式,“傳統(tǒng)電池依賴稀缺或有害材料,而我們相信 EC3 是一種可行的替代方案”。合著者、康奈爾大學(xué)教授 James Weaver 也對該技術(shù)的意義給予高度評價(jià),他認(rèn)為:“通過將現(xiàn)代納米科學(xué)與古老的建筑基石(混凝土)結(jié)合,我們正在打開一扇新的大門,讓基礎(chǔ)設(shè)施不僅支撐生活,還能為生活供能。”