米雄飛1,王煉石1,張安強1,林雅鈴2(1.華南理工大學材料科學與工程學院高分子材料科學與工程系,廣東廣州510641;2.華南農業大學資源與環境學院制藥工程系,廣東廣州510642)

摘 要:在用凝聚共沉法制備高耐磨炭黑填充型粉末天然橡膠[P(NR/N330)]的基礎上,用SEM研究了無接觸污染性和有接觸污染性的P(NR/N330)粒子的表面形貌,提出了用凝聚共沉法制備填充型粉末天然橡膠的成粉機理,指出選用對炭黑具有優良乳化作用的分散劑和合成具有優良成膜性的包覆劑,是制備無接觸污染性的P(NR/N330)的技術關鍵。

關鍵詞:高耐磨炭黑填充型粉末NR;凝聚共沉法;粒子形貌;成粉機理;SEM

中圖分類號:TQ 330.38;TQ 333.1文獻標識碼:A文章編號:1005-3174(2006)05-0010-03

已有研究認為,凝聚共沉法是制備填充型粉末橡膠的最簡便可靠的方法[1~6]。用凝聚共沉法制備粉末橡膠的關鍵技術是包覆劑必須對橡膠粒子具有優良的包覆隔離作用,并且不會損害產物的物理機械性能[4]。但凝聚共沉法的成粉機理尚未見報道。筆者以凝聚共沉法制備高耐磨炭黑(N330)填充型粉末天然橡膠[P(NR/N330)]的工藝過程為例,在對P(NR/N330)粒子進行SEM形貌分析的基礎上,提出凝聚共沉法的成粉機理。

1 實驗部分

1.1 P(NR/N330)的制備

制備P(NR/N330)所需的主要原材料及其制備過程見參考文獻[2]。

1.2 P(NR/N330)粒子形貌分析

用日本日立S- 550型掃描電子顯微鏡(SEM)拍照分析產物粒子形貌,試樣觀察前先用鉑金噴涂覆形。

2 結果與討論

2.1 產物粒子形貌分析

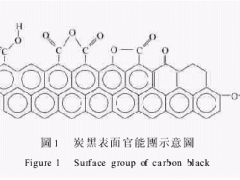

圖1(a)是無接觸性污染P(NR/N330)宏觀粒子形貌的SEM照片。由圖1可見,粉末粒子的外觀形狀不規則,其平均粒徑約為0.5 mm,并可見該宏觀粒子是由多個粒徑約為100~200μm的團粒粘結而成,這些團粒可稱為次級粒子;圖1(b)是次級粒子的局部放大圖,由圖1(b)可見,次級粒子是由平均粒徑約為30μm的小粒子粘結而成,這些小粒子可稱為初級粒子;圖1(c)是初級粒子的局部放大圖,由圖1(c)可見,炭黑在NR基體中分散良好,沒有裸露于表面,無游離炭黑存在,因而不會產生炭黑的接觸污染性問題;初級粒子表面光滑,是覆蓋了一層包覆劑隔膜所致。

圖2是有接觸污染性P(NR/N330)宏觀粒子形貌的SEM照片。由圖2(a)可見其宏觀粒子也由次級粒子及初級粒子構成。圖2(b)則顯示其表面非常粗糙并有很多細小的顆粒存在,其粒徑為0.1~0.2μm,應是游離炭黑的小團粒,這是導致產物產生炭黑的接觸污染性的最根本原因。

2.2 P(NR/N330)的成粉機理分析

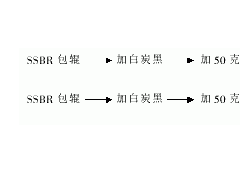

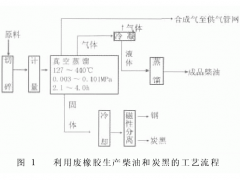

根據以上分析結果可以判斷P(NR/N330)粉末化體系的成粒歷程如圖3所示。

初級粒子應是在膠乳與炭黑乳液混合攪拌時,由于膠乳在炭黑粒子的吸附作用下發生微凝聚而形成,粉末化體系也由混合乳液轉變為微懸浮液,而過量的炭黑分散劑則對懸浮的初級粒子起穩定作用。此時加入包覆劑,包覆劑在初級粒子表面形成一層包覆膜,加入絮凝劑后,體系發生絮狀凝聚[2~7]。絮狀凝聚是初級粒子的松散堆積,在高速攪拌產生的剪切力作用下,松散堆積易于散開,形成次級粒子。產物脫水后得濾餅,后者是次級粒子的緊密堆積。擠壓過篩時,多個次級粒子同時擠過篩孔,結果形成由多個次級粒子粘結在一起的宏觀粉末粒子。

在整個粉末化歷程中,初級粒子形成階段對產物有無接觸污染性起決定性的作用。在初級粒子形成時,若炭黑粒子能被乳膠粒子包埋,所得產物就無接觸性污染。若炭黑分散不良,以團粒存在,乳膠粒子就難以將其包埋,結果形成游離炭黑,產物便存在接觸污染性。包覆膜形成階段對產物成粉率起決定性作用。若包覆劑對初級粒子表面覆蓋完整,厚薄適宜,則成粉率高;若包覆膜覆蓋不完整或太薄而在后工序的操作中破裂都會導致裸露部分的橡膠發生粘結,結果產物粒徑變大,成粉率低。由此可見,選用對炭黑具有優良乳化作用的分散劑和合成成膜性優良的包覆劑,是制備無接觸污染性產物的技術關鍵。

3 結 論

(1) SEM形貌分析表明,無接觸污染性的P(NR/N330)粒子表面,炭黑粒子被橡膠包埋,無游離炭黑存在,故產物無接觸污染性。

(2)分布在P(NR/N330)粒子表面的游離炭黑團粒,是導致產物產生接觸污染性的根本原因。

(3)粉末化體系的成粉過程是一個初級粒子-次級粒子-宏觀粉末粒子多次聚集、粘結的過程。