孟春財,陳建,張敬雨,金永中,伍雅峰(四川理工學院材料與化學工程學院材料腐蝕與防護四川省重點實驗室,四川自貢643000)

摘要:介紹了目前炭黑增強橡膠的一些理論,如分子鏈滑動理論、結合膠理論、填料網(wǎng)絡理論、炭黑表面結構理論和范德華網(wǎng)絡理論,分析了這些理論存在的合理性與局限性,指出了橡膠增強理論新的研究方向。

關鍵詞:炭黑;橡膠;增強;分子鏈滑動;結合膠;填料網(wǎng)絡;綜述

中圖分類號:TQ 330.1+5 文獻標志碼:A 文章編號:1000-1255(2012)02-0158-04

作為橡膠一種最重要的增強劑和填充劑,在橡膠工業(yè)中,炭黑是僅次于橡膠居于第2位的重要原料,其耗用量約占橡膠耗量的40%~50%[1]。它不僅可以減少橡膠用量,提高橡膠的機械性能,而且還能增大橡膠制品的耐磨性和壽命[2],因此,深入研究炭黑的增強機理,不斷開發(fā)炭黑的新品種,對于促進橡膠工業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。

炭黑對橡膠的增強作用取決于炭黑的性質(zhì),如粒徑大小、聚集體形態(tài)以及粒子的表面化學性質(zhì)等[3],炭黑粒子越細,結構性越高,增強效果越好。炭黑作為橡膠的增強劑已有百年的歷史,長期以來,為了解炭黑增強橡膠的機理,研究者對炭黑的結構和性能進行了大量的實驗研究[4]。橡膠增強理論和模型一直是橡膠領域的重要課題,本文就目前廣泛接受的幾種理論模型的研究現(xiàn)狀進行了綜述。

1·分子鏈滑動理論

分子鏈滑動理論[1]認為,吸附在炭黑表面的橡膠分子鏈有一定的活動能力。初始狀態(tài)下,長短不等的橡膠分子鏈通過物理吸附附著在炭黑分子表面[5],當有應力作用時,橡膠分子鏈在炭黑粒子表面滑動,炭黑粒子間伸長的多數(shù)鏈段承受應力;隨著應力的增大,橡膠分子鏈會繼續(xù)滑動,使得橡膠鏈段高度取向,促使應力重新分布,因而承擔的應力和模量增大,阻止了由于分子鏈集中而引起的分子鏈斷裂;外力撤銷后,膠料收縮,經(jīng)過長時間恢復后,由于橡膠鏈段的熱運動,吸附和解析達到了新的動態(tài)平衡,使炭黑粒子間橡膠膠料分子鏈間的長度重新分布,膠料又恢復或接近于原始狀態(tài)[6]。鄧毅[7]利用掃描型隧道電子顯微鏡觀察炭黑粒子的粗糙表面,其表面有高度2~3 m、寬度3~5 nm尖銳狀棱角,這種結構炭黑阻止了橡膠分子鏈發(fā)生形變和拉伸,從而對橡膠起到增強作用。曲秀芳等[8]認為單純的橡膠分子鏈纏繞在炭黑聚集體上屬于物理吸附,當受外力拉伸時,被吸附的橡膠鏈段會滑動拉伸,有利于橡膠分子鏈共同承擔拉伸應力,賦予了橡膠較高的伸長率和拉伸強度。

2·結合膠理論

結合膠也稱炭黑凝膠[9],是指炭黑混煉膠中不能被其良溶劑溶解的那部分橡膠。結合橡膠實質(zhì)上是填料表面上吸附的橡膠,也就是填料與橡膠間的界面層中的橡膠。通常采用結合橡膠的多少來衡量炭黑和橡膠之間相互作用力的大小,結合膠多則增強性高,所以結合膠的量是衡量炭黑增強能力的量度[10]。自1925年被發(fā)現(xiàn),人們對結合橡膠的形成機理及其結構進行了研究,核磁共振分析證實,炭黑結合膠層的厚度大約為5.0 nm,緊靠炭黑表面一層的厚度約為0.5 nm,這部分呈玻璃態(tài)。在靠近橡膠母體這一面的呈亞玻璃態(tài),厚度大約為4.5 nm。

陳俊敏等[1]認為結合膠界面牢固地將橡膠和炭黑主價力和次價力結合在一起,使得一部分橡膠分子不能自由運動,對橡膠的強度和耐久性起到極大的增強作用;君軒[11]認為混煉時,當增強劑進入生膠后,其表面的活性基團與橡膠作用而結合,混煉時橡膠分子斷裂形成自由基,與炭黑表面的活性中心發(fā)生結合作用,形成炭黑橡膠。這種結合不僅建立在物理吸附上,還通過主價鍵、次價鍵實現(xiàn)化學結合,最終形成了三維網(wǎng)狀結構。這種結合除了分子間力外,還有來自橡膠大分子煉膠時因斷鏈而產(chǎn)生的自由基和增強劑表面活性基團之間的結合。考慮到橡膠在大形變的情況下體積會發(fā)生擴張,Yashihide Fukahori在原有結合模型的基礎上結合應力分析結果,提出了新的模型理論———結合膠雙層模型理論[12-13]。該理論模型認為吸附在炭黑外圍的結合膠由2層橡膠層組成,但這2層的結構沒有交聯(lián),并且模量也不相等,里層是聚合物的玻璃化硬層,此層的聚合物處于玻璃態(tài),這一層的聚合物分子運動是受到限制的;而外層為黏性硬層。玻璃化硬層在所有的應變幅度下對于應力作用均為定值,它只是增加了炭黑粒子的有效直徑;在小應變時表現(xiàn)和黏性硬層基體相似,對于模量的貢獻也不是很大;在應力逐漸增大的情況下,由于黏性硬層發(fā)生取向,對模量增大的貢獻很大,而玻璃化硬層由于分子鏈活動受到限制沒有發(fā)生取向,對模量增大沒有發(fā)揮作用。不同粒子之間的黏性硬層在用量較高時發(fā)生重疊,從而形成超網(wǎng)絡結構,這種超網(wǎng)絡結構在大的應力下會發(fā)生取向變硬,影響著模量的變化,由于分子鏈之間是束狀排列,造成束與束的間隙形成一些微小的空洞,這些空洞能夠使拉伸狀態(tài)下的聚合物體積發(fā)生膨脹,從而吸收部分能量,延緩了分子鏈的破壞速率。此外這個模型理論也可很好地解釋應力軟化現(xiàn)象。

3·填料網(wǎng)絡理論

隨著炭黑配合量的增加,炭黑粒子之間可形成填料網(wǎng)絡結構。對于形成填料網(wǎng)絡而言,填料和填料之間、填料和聚合物之間的相互作用及聚集體間的距離是重要的影響因素。為此,王夢蛟[14]對這些影響因素進行了系統(tǒng)的研究,并采用逆向氣體色層分離法評價了填料和聚集體間的表面能,探討了填料和填料之間及填料和聚合物之間的相互作用對于網(wǎng)絡形成的影響,此外,就形成炭黑填料網(wǎng)絡而言,聚集體間的距離起決定性的作用。另外,在聚集體間距離方面,還應考慮聚集體的形態(tài)學特性,所以,聚集體間距離是炭黑增強橡膠的重要因素。對于聚集體間的距離所產(chǎn)生的增強效果,Tokita等采用立方晶格模型,并考慮到聚集體的形狀、聚集體的直徑分布以及吸留橡膠等因素加以修正,結果得出了耐磨性不受配方和炭黑種類影響、耐磨性最大的聚集體距離為20~24 nm的結論[15]。曾田對這一結果進行了考察和論證,得出聚集體的網(wǎng)絡形成受聚集體間距離的影響最大、耐磨性最大時聚集體間距離為20 nm的結論[15]。

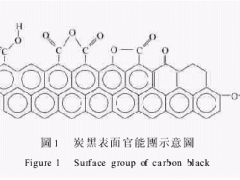

4·炭黑表面結構理論

該理論[16]認為,活性填料的表面是不光滑的,彈性體的增強受活性填料的表面結構粗糙度和尺寸范圍影響,早在20世紀60年代,根據(jù)透射電子顯微鏡分析,研究者提出了炭黑粒子的模型。最近,研究者根據(jù)掃描隧道電子顯微鏡和原子力電子顯微鏡對炭黑表面的微細構造進行分析,并根據(jù)這種微細結構來解釋炭黑對橡膠的增強性。最早Donner[17]利用掃描隧道電子顯微鏡分析炭黑粒子的表面,結果發(fā)現(xiàn),炭黑粒子表面凹凸不平,粒子間有尖銳的邊緣,據(jù)此提出了新的炭黑模型。隨著表征手段的不斷更新,Donner和Wang又利用掃描探針電子顯微鏡觀察炭黑表面,結果發(fā)現(xiàn),炭黑表面上具有許多局部性晶體結構[15]。據(jù)此認為,炭黑表面的納米級凹凸構造對于體積效應或者填料和聚集體的相互作用有著巨大的影響,由此提出了聚合物吸附在炭黑表面凹凸構造上的模型。此外,Wang等[18]也用掃描隧道電子顯微鏡對炭黑表面進行了表征,定義了炭黑表面的納米級粗糙度,并結合圖像分析軟件測試了其表面粗糙度,結果證明粗糙度與炭黑增強性能之間有很好的正相關性。

5·范德華網(wǎng)絡理論

該理論[19-22]假設炭黑聚集體內(nèi)部的炭黑粒子是沿著拉伸方向平行排列的,粒子表面被聚合物全部覆蓋,連接聚集體和聚集體鏈的長度存在著一定的分布,以炭黑聚集體和連接聚集體的聚合物一起作為基本的增強體,總應力由未填充橡膠網(wǎng)絡的應力和炭黑聚集體網(wǎng)絡的應力2部分組成。該理論認為在橡膠變形時,在填料粒子之間的吸留膠的形變遠大于宏觀形變,所以填料粒子聚集體可以產(chǎn)生內(nèi)部滑移,填料粒子的滑移是塑性形變,是熟化膠產(chǎn)生Mullins效應的原因。橡膠的增強來自于對橡膠粒子分開的反抗。橡膠的增強效果與吸留膠的厚度分布有關。粒子和粒子之間的作用力是范德華力,粒子和聚合物基質(zhì)之間的結合力較強。使粒子分開的臨界應力是粒子之間的范德華應力。

6·結束語

綜上所述,分子鏈滑動理論和結合膠理論確認了在受應力作用下炭黑粒子和橡膠形成的分子鏈在顆粒表面滑動,并解釋了包括Mullins現(xiàn)象在內(nèi)的很多現(xiàn)象,但它們認為炭黑粒子是剛性粒子,忽略了納米顆粒之間的相互作用;而填料網(wǎng)絡理論、炭黑表面結構理論以及范德華網(wǎng)絡理論考慮了網(wǎng)狀結構的存在和應力下網(wǎng)狀結構的形變,但這些理論中參數(shù)太多,缺少確定的方法,在應用方面受到限制。正是由于這些理論在應用上的局限性促使人們不斷研究新的理論模型,解釋橡膠復雜的增強機理[23]。今后,理論研究的方向主要應該在:(1)充分考慮炭黑自身結構及粒子之間的相互作用對橡膠增強作用的影響;(2)采用最新的儀器進一步分析填充橡膠中的基體、聚集體和填料網(wǎng)絡等結構,使得炭黑增強橡膠定量分析方面有新的突破;(3)微觀表面研究。由于現(xiàn)在的理論都是在宏觀上對炭黑和橡膠增強進行模擬,很少有人從微觀上對橡膠增強機理進行研究,因此,微觀表面研究將是橡膠增強理論新的研究方向。

參考文獻:略